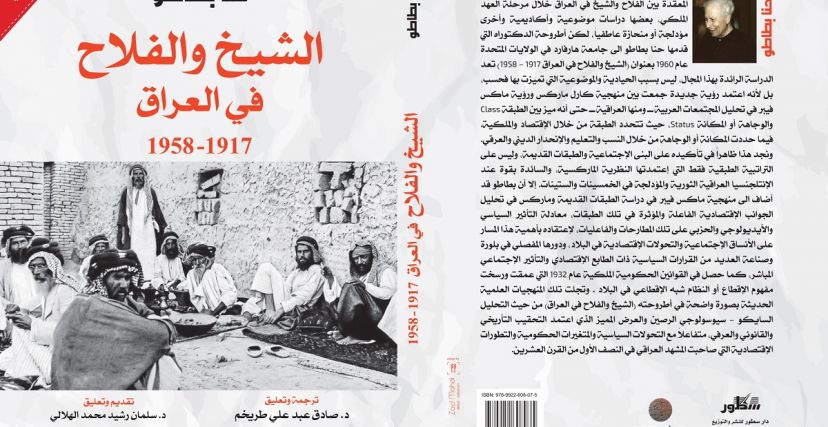

على الرغم من أنّ كتاب حنا بطاطو "الشيخ والفلاح في العراق ـ 1917_ 1958م"، والصادر قبل 5 سنوات عن "دار سطور" بترجمة الدكتور صادق عبد علي طريخم، لم يحظ بمناقشة تستوعب الجهد المعرفي الهام فيه، إلا أنّ هذا ليس شيئًا غريبًا، أو مثيرًا للسؤال، فهذه عادة مشخصة لطبيعة مؤسساتنا الأكاديمية والثقافية في الإهمال والنسيان، فهل حظي ـ على سبيل المثال ـ كتاب بطاطو الرئيسي المسمى "العراق" بالمراجعة والدرس والاهتمام؟ رغم أنّ "بطاطو" راجع ودرس واهتم بشكل عجيب في الكتاب لمجمل الحركات الاجتماعية والسياسية في العراق الحديث، وأردف جهده هذا بكراس مهم عن الحركات الإسلامية الشيعية السرية في العراق، طبعته "دار عدنان" بترجمة شاكر العزاوي، ليكون حنا بطاطو "1917_200 م" مفكرًا ومؤرخًا ومراقبًا لقرن تأسيس العراق الحديث بمجمله.

صراع القيم البدوية ـ الريفية ـ المدينية مازال حاضرًا في العراق

ويتبنى المفكر الفلسطيني، الماركسي التوجه، نظرة مختلفة في تحليل البنى الثقافية والاجتماعية، بإعادة فتح مفهوم الطبقة من أدواتها الماركسية إلى الفيبرية (نسبة لماكس فيبر وتعريفه للطبقة بمعنى الوجاهة) إلى مفاهيم أشد تجذرًا وأكثر استيعابًا للظاهرة المدروسة. يفهم بطاطو من خلال عدته المنهجية المجتمع العراقي بوصفه كتلة من التداخلات، تحكم البنى المهيمنة فيها بين ما يعد طبقيًا ماديًا وبين ما هو ديني ـ طائفي، وهذه تتداخل مع متغيّر ثالث، الذي هو القبيلة، إضافة إلى باقي المتغيرات مثل القومية والمدنية وغيرها، هذه المتغيرات جميعها تشتغل في بنية المجتمع العراقي، وقد لخص هذا التوجه في الفهم والتحليل للمجتمع العراقي بمقدمة كتاب "العراق"، فلا يمكن من وجهة نظر بطاطو أن تدرس الطبقة مثلًا بمعزل عن باقي المتغيرات، لأنها في تداخل وتفاعل مستمر فيما بينها, وكذلك ليس صحيحًا تحليل بنية العشيرة مثلًا، بمعزل عن الشروط الموضوعية المادية.

جذور سلطة العشائر قبل أنماط الإنتاج الحديثة

ارتبط نشاط العشيرة كقوة اجتماعية في العراق منذ القرن الثالث عشر الميلادي بسقوط المدن، بفعل الغزوات المتتالية التي عاشها العراق منذ ذلك الزمن، وبلغة حنا بطاطو، فإنّ قوة العشائر ترتبط بهذا المتغير إثر شروط موضوعية مادية، ولها علاقة بطبيعة الأرض وشبكات الري، فالسقوط المتتالي للمدينة وتهديم السدود صنع واقعًا جديدًا، مصدره أن السلطة التنظيمية للمدنية على الأرض لم تعد موجودة، وهذا ما اسماه كارل ماركس بنمط الإنتاج الآسيوي، الذي يفترض وجود سلطة ديكتاتورية لتنظيم الري في تلك البيئات، مما ينتج علاقات إنتاج خاضعة للسلطة، ورغم أنّ هذا الشرط لا يتوافق مع المراحل الانتقالية التي وضعتها نظرية ماركس لتاريخ البشرية، إلا أنه لم يكن متوفرًا على الأقل في تاريخ العراق، خصوصًا بعد القرن الثالث عشر الميلادي.

كانت بنية العشيرة تقوم وفق هذا الشرط على مبدأ الحماية، العشيرة بوصفها الجماعة الثقافية التي تحمل قيمها البدوية في الحماية، وبذلك يحصي بطاطو ثلاثة أنماط للحياة في سهول العراق، الأول هي مناطق صغيرة للاستيطان، كالمدن والقصبات النهرية مع مزارعها وبساتينها المحيطة بها، وتمر هذه فجأة بحالة من انعدام الأمن بسبب المحيط القبلي شبة المستقر للشيخ ورجال قبيلته من الفلاحين المقاتلين، أما الثاني، فهو عالم البداوة الضاغط على كلا المنطقتين، خاصة في الصحراء المضطربة. كانت الفترة الممتدة من القرن الثالث عشر الميلادي إلى نهاية القرن الثامن عشر، فترة اضطرابات وعدم استقرار تعيشها هذه العشائر، فمن جهة؛ ثمة تحالفات قبلية شبه مستقرة في السهول، وتحالفات قبلية في الصحراء. إذ تعيد دائمًا تحالفات الصحاري توزيع اسقرار هذه القبائل بالشكل الذي يلائمها. كانت هذه الفترة أبرز ملامح غياب سلطة المدينة، وبالعموم غياب أي سلطة مركزية تحكم هذه التناقضات غير المستقرة في العراق، فبغياب هذين المتغيرين تكون سلطة العشيرة هي المطلوبة في الحماية، وبالتالي كانت القيم المطلوبة تتمحور حول الشجاعة والبسالة، وكانت فكرة الفرد الفلاح شبه غائبة عن هذه المعادلة أمام فكرة الفرد المحارب، كانت تلك الفترة هي فترة أجواء الغزو وقيمها.

ليس هذا التصور بجديد بالطبع عن تاريخ العراق، نحن أمام هذا الإشكال منذ أن تفتح فهمنا لواقعنا الاجتماعي والتاريخي، فصراع القيم البدوية ـ الريفية ـ المدينية مازال ضاغطًا علينا، ولكن حنا بطاطو يربط هذه القيم وأساب غلبتها بالشروط المادية الموضوعية كما أسلفنا، وهذه بالطبع؛ شروط متغيرة، فهل تغيرت هذه القيم بتغيير أنماط الإنتاج، أم أنها بقيت قائمة بذاتها ومنيعة على التغيّر؟

تتركز فكرة حنا بطاطو بأن التغيير الكبير الذي حصل داخل سلطة الأمبراطورية العثمانية في القرن التاسع عشر، والمفاهيم الجديدة التي اتبعتها، أدى بشكل كبيير إلى بداية تغييرات جذرية في المجتمع العراقي، فإعادة دمج العراق بالأمبراطورية الأم، وتأسيس جيش إلزامي، وربط العراق بالملاحة البخارية عن طريق نهر دجلة، وكذلك قوانين الأرض الجديدة، وغيرها من المتغيرات صنعت واقعًا جديدًا وضاغطًا على البنية القبلية. إن قوانين الأرض الجديدة التي صنعت من شيخ القبيلة مالكًا للأرض، خلّص الأخيرة من طبيعة ملكيتها المشتركة، وكذلك مشروع الملاحة الذي أدى إلى ربط العراق بالسوق العالمية وحوّل اقتصاد الريف من الكفاف إلى "اقتصاد الربح".

إذًا، أننا أمام أنماط إنتاج جديدة صنعت واقعًا قائمًا على الإنتاج والربح، إضافة إلى ذلك؛ تركزت السياسات العثمانية تجاه الشيوخ بتفكيك التحالفات العشائرية الضخمة الحاكمة من خلال شق صفوف الشيوخ داخل أسرهم. هذه السياسات بمساعدة أنماط الإنتاج الحديثة "قوانين الأرض والسوق الجديدة"، فككت كل التحالفات العشائرية لصالح عشائر صغيرة مالكة للأرض، متناحرة مع بعضها، وتبحث عن التمدد من خلال تملك أكبر قدر ممكن من الأراضي. أصبحت الأرض وتملّكها هي المحدد الأكبر لقوة الشيوخ، واختفت فكرة الولاء القائمة على الحماية، والنسب مقابل المصالح الاقتصادية للفلاح الذي صار بإمكانه الانتقال من أرض إلى أخرى طلبًا للعمل، فبتغير وسائل الإنتاج التقليدية وبروز وسائل إنتاج حديثة، صار الحديث ممكنًا عن مدينة تتقدم وأرياف تتصارع صراعًا اقتصاديًا محضًا، وصرنا نتحدث عن إقطاعيات قبالة فلاحين في صراع من أجل الربح والتملك. يفترض حنا بطاطو أنّ هذه التغييرات رغم أنها كانت تواجه التركة الثقيلة لمنظومة القيم المتقادمة لأكثر من خمسة قرون، إلا أنها استطاعت أن تصنع تطورًا يصل إلى نهاية حتمية لقوة العشيرة وقيمها بمرور الزمن في المجتمع العراقي، نتيجة لهذا الصراع الجديد الذي ولد علاقات إنتاج جديدة داخل العشيرة.

الشيوخ الجدد

وبينما نشهد هذه التطورات، منذ منتصف القرن التاسع عشر إلى الربع الأول من القرن العشرين، والتي غيرت أنماط الإنتاج وعلاقاته، وصنعت صراعًا اجتماعيًا جديدًا، وبالتالي قيمًا جديدة، والذي كما يبدو لحنا بطاطو، بأنّ بنية العشيرة قد "ارتبكت بل وكانت تسير إلى حتفها بصعود طبقة متوسطة جديدة كناتج لمجمل هذه التطورات"، فنحن إذًا أمام إقطاع جديد كان يفترض بطبيعة الحال أن يسقط هذا الإقطاع هو الآخر، ونتحول إلى نمط إنتاج وعلاقات جديدة، كما هي مسيرة التاريخ التي يفترضها بطاطو، إلا أننا كما يبدو، نسير دائمًا بتطور عكسي، فصراع العشائر من الداخل ولد زعامات أصغر، وبالتالي إقطاعيات صغيرة حسب مقدار الأرض التي يمتلكونها. صحيح أنّ البنية القبلية التقليدية صارت من الماضي، إلا أننا أمام بنية قبلية إقطاعية متجذرة بشكل كبير ليس بقوة القيم هذه المرة، بقدر قوة الأرض ومدى استحكام الشيخ وإمكانية تملكه.

كان للبريطانيين دور جوهري في إعادة إنتاج العشيرة بصورتها الجديدة "أي صورة الشيوخ الجدد"، فالبرطانيين قد أنقذوا الشيخ من مصيره المحتوم، حسب وصف بطاطو، وذلك لعدة أسباب يستنتجها بطاطو منها حب البرطانيون للمحافظة والتقليد، والذي يمكن ملاحظته بوضوح لدى العديد منهم، فيكتب أحد المسؤوليين البرطانيين في 1918 "كلما أمكننا الحفاظ على النظام القبلي مدة أطول كلما كان ذلك أفضل، وعندما يفشل في الآخر نتيجة أسباب طبيعية، نتمنى ألا يسمح لأي بغدادي وضيع أن يرقص مسبًقا وبابتذال على جثته"، فثمة تحامل ضد سكان المدن، وهذا ما يبدو واضحًا عند الكثير من المسؤولين البرطانيين، مقابل شعور بالحب والراحة لشيوخ العشائر، كما تعبر المس بيل في مذكرتها للمندوب السامي "إنهم الناس الذين أحبهم، فأنا أعرف كل شيخ قبلي مهما كانت درجة أهميته في طول وعرض العراق، وأعتقد أنهم العمود الفقري للبلاد".

ليست هذه الانطباعات العامة التي رسمها البرطانيون عن شيوخ العشائر ما يحفزهم للتعامل معهم على حساب أبناء المدن "الموظفون العثمانيون الفاسدون"، حسب وصف العديد من البريطانيين لهم بقدر ما كان شيوخ العشائر هم الوسيط الناقل للهيمنة البريطانية للريف في بلاد، يشكّل الريف فيها أكثر من سبعين بالمئة من الجغرافية المادية والثقافية. هم الطبقة الأكثر أهمية للبرطانيين من أصحاب المدن، إذا ما عدنا للمعطى الأساسي في معادلة الشيوخ بعد التغيّر الجذري في قيمهم سالفة الذكر، ورغبتهم الجارفة لتملك أكبر مساحة من الأراضي، فما على البريطانيين إلا أن يوفروا لهم الأراضي مقابل الولاء وبالتالي الهيمنة. وما بدا مصلحيًا ونفعيًا للإدارة البريطانية صار ضرورة سياسية. إن منشأ هذه الضرورة ـ حسب بطاطو ـ من حقيقة خضوع برطانيا لشعورين متناقضين إلى حد ما: فهناك ضغط اقتصادي متواصل من جانب لندن، وأدى هذا إلى تخفيض هائل للقوات العسكرية البريطانية، ومن جانب آخر؛ كانت هناك رغبة واضحة لدى البرطانيين في التنازل عن الهيمنة البرطانية على العراق، وقد انعكس ذلك حسب بطاطو في معاهدة 1922 وغيرها من الاتفاقات، آخرها معاهدة 1926. كانت قضية البرطانيين حسب حنا بطاطو هي كيف يمكن تعزيز السيطرة مع وجود ضعف عسكري من جانبهم. ولطالما أن هذه القوة لا يمكن الحصول عليها من إنجلترا التي تحكمها عوامل اقتصادية، إذًا الحصول عليها من العراق نفسه من خلال صناعة توازن في القوى الداخلية، فلا الملك وجيشه أقوى من العشائر، ولا قوة شيخ عشيرة بمفرده تكون أقوى من جيش الملك، فكان الملك حسب حنا بطاطو في بدايته مجرد شيخ عشيرة يجلس في المدينة. هذا الوضع هو ما جعل فيصل الأول يعبّر بمرارة عن التشظي الموجود داخل مملكته الشكلية.

تقول الإحصاءات التقديرية حسب بطاطو إنّ ما نسبته 20 إلى 30 % من الأراضي الزراعية قد خُربت بفعل الوسائل التخريبية للملاك الشيوخ

هذه الظروف وغيرها مثل قانون حل النزاعات القبلية الذي أعطى للشيخ وضعًا سلطويًا مختلفًا، إضافة إلى تملك الشيوخ لمساحات أراضي شاسعة جدًا في ظل المضاربة السياسية بينهم وبين البريطانيين، هي من أعاد الحياة للعشائر وقوتها حسب حنّا بطاطو، بعد أن كانت تسير نحو حتفها المحتوم.

إنّ المتتبع الموضوعي لمسيرة الإقطاع خلال فترة البرطانيين، سيلاحظ بأنّ الرهان على الشيوخ بوصفهم معادلًا موضوعيًا للبورجوازية الكبيرة المالكة لوسائل الإنتاج هو رهان غير موضوعي، فمن جهة أن هؤلاء الشيوخ لا يتمتعون بخصائص الطبقة بأي معنى من معانيها، إضافة إلى ذلك، شهدت تجربة استحكامهم على الأراضي خلال تلك الفترة خرابًا كبيرًا للأرض، فسياسات الشيوخ تجاه الأراضي منعت الفلاح من أن يتوطن نفسيًا وماديًا داخل الأرض التي يعمل بها، إضافة إلى ذلك، فإنّ الشيخ لا يمتلك الوسائل العملية لاستصلاح الأراضي بعد ما عانته من فيضانات وأمراض أخرى خربت التربة. تقول الإحصاءات التقديرية حسب بطاطو إنّ ما نسبته 20 إلى 30 % من الأراضي الزراعية قد خُربت بفعل الوسائل التخريبية للملاك الشيوخ، وانخفاض غلة الأرض بنسبة 40 إلى 50 %. هذه كلها صنعت انسلاخًا وتغيرًا كبيرًا عاشه المجتمع العراقي، تمثل بالهجرة وخراب الأرض المزروعة وأثار ذلك ما زالت قائمة إلى الآن.